今天在学习华与华《超级符号原理》的过程中,我对“文化母体”这一核心概念产生了一系列困惑与思考。通过与AI多轮对话拆解,终于理清了其本质逻辑,现将完整学习心得整理如下:

看《超级符号原理》第一部分“文化母体:人类生活是一个巨大的文化母体”,看了内容大概3分钟,认为:所谓“母体”或许是指特定的某一类消费者人群。

但看到——“人和母体的关系:人是母体的执行人。个体是母体的执行人,商家是母体道具的生产营销执行人,消费者是母体道具的购买体验执行人”,这句话的时候感觉这个母体好像不是指消费者。

带着“到底什么是文化母体”的疑问,我将自己的初步想法告知AI,希望得到更通俗的解释。

通过对话得知,华杉华楠笔下的“文化母体”,核心定义是:人类集体参与、重复发生、有固定仪式/符号的生活场景/行为模式。

最便于理解的精准替代词是 “公共生活循环场景”;若想更口语化,可简化为 “大众生活惯例”。

这两个替代词的核心逻辑的是:“文化母体”不是抽象概念,而是“一群人会反复做的事 + 做事时的固定套路”——既包含“行为”,也包含“场景”,还隐含“固定规则或符号”。

将“先有场景还是先有人群”的困惑抛给AI后,得到了更核心的答案:“人群需求→行为重复→场景固定” 的循环共生关系。

场景和人群并非“先后关系”,而是相互绑定、共同形成的,但有清晰的“起源逻辑”:先有人群的“核心需求”,再有人群为满足需求而重复的“行为”,这些重复行为慢慢沉淀成“固定场景”;反过来,固定场景又会规范人群的行为,让人群更“有规律地参与”。

例子1:原始场景——“部落一起找食物”

- 第一步:人群需求。原始部落为了生存,必须解决“吃饭”的核心诉求——没有需求,就不会有后续行为;

- 第二步:重复行为。为了高效觅食,部落约定“日出后集合”“男人打猎、女人采果”,这些行为每天重复;

- 第三步:场景固定。几百、几千年的重复后,“日出集合、分工觅食”形成“部落集体觅食”的固定场景;

- 第四步:场景反哺。新加入部落的人无需刻意教导,自然遵循“日出觅食”的规则——场景成了人群的“行为准则”。

例子2:现代场景——“上班族早上买早餐”

- 第一步:人群需求。上班族赶时间上班,没时间自制早餐,有“快速吃饱”的需求;

- 第二步:重复行为。为省时间,上班族每天路过公司附近的早餐摊,买一份早餐带走,行为每日重复;

- 第三步:场景固定。“早上7-8点,街边买早餐”成为普遍现象,形成“晨间街头早餐”的固定场景;

- 第四步:场景反哺。新入职的上班族会自然加入“买早餐”的队伍,看到“鏊子(煎饼锅)知道是摊煎饼的、看见蒸笼是包子”(场景中的隐藏符号)。

人群的需求是“根”,重复的行为是“干”,固定的场景是“果”;而“果”(场景)又会反过来给“干”(行为)浇水,让人群的行为更有规律。

就像“刷抖音”的场景:不是先有“刷短视频”的场景,再吸引人群;而是人群有“碎片化娱乐”的需求,开始重复“打开APP刷视频”的行为,行为积累多了,才形成“刷抖音”的固定场景;而这个场景又会强化“无聊时就刷抖音”的认知,让更多人参与其中——这就是循环共生,没有绝对的“先后”,只有“需求→行为→场景”的起源逻辑。

第一部分 基础概念辨析:搞懂“母体、符号、场景”的核心逻辑

在学习超级符号前,必须先理清3个核心概念的定义与关系,避免因理解偏差导致后续实操变形。

一、文化母体:不是“人群”,是“反复发生的具体生活场景”

很多人会把“文化母体”误解为“某一类人”(比如“苹果手机用户”“宝妈群体”),但实际上:

核心定义:文化母体是人群反复参与、有固定行为模式的具体生活场景/行为模式,比如“春节贴对联”“上班族早上买包子”“拍照时喊‘茄子’”——是“实实在在的事”,不是“抽象的人群”。

关键区分:别混淆“母体本身”和“母体执行人”(参与场景的人)

| 概念 | 本质 | 例子(正确vs错误) |

|---|---|---|

| 文化母体 | 固定场景/行为模式 | 正确:“高端电子消费场景(买好手机)”;错误:“苹果手机用户群” |

| 母体执行人 | 参与场景的人群 | 正确:“买苹果手机的人”“刷抖音的人” |

举例理解:“情人节情侣约会”是母体(场景:约会;固定行为:送礼物、亲嘴),“年轻情侣”是母体执行人——母体是“约会这件事”,不是“情侣这群人”。

二、符号:不是“好看的图案”,是“绑定母体、传递价值的工具”

符号的核心是“帮商品寄生到母体里”,不是单纯的设计,需满足两个关键属性:

1. 必须绑定文化母体,否则是“无意义的形态”

普通符号(比如苹果树的树叶、黑色音符)只有和母体结合,才能成为“有价值的超级符号”:

- 例子1:“苹果树叶”本身是自然符号(人人认识),但绑定“健康饮品”母体(场景:消费者想买天然果汁)后,印在果汁包装上,就变成“天然、无添加”的价值信号——这就是“符号赋予商品生命”。

- 例子2:抖音logo(黑色音符)绑定“短视频娱乐”母体(场景:用户想刷视频、分享生活),看到音符就会触发“打开抖音”的行为——符号的价值来自和母体的绑定。

2. 必须具备“可注册、可识别、可描述”的知识产权属性

超级符号是“品牌私有的资产”,区别于普通符号,需满足3个条件:

| 属性 | 解读(以“苹果手机logo”为例) | 反面例子(为什么无效) |

|---|---|---|

| 可识别 | 无需文字,一眼区分(“咬一口的苹果”≠普通苹果) | 抽象几何图案(没人能快速认出) |

| 可注册 | 能申请商标,防止模仿(苹果“缺口苹果”已注册) | 公共符号(比如纯树叶图案,无法独占) |

| 可描述 | 一句话说清核心特征(“咬一口的苹果”) | 复杂图案(无法用简单语言描述,难传播) |

避坑提醒:像“希特勒的举手礼”这类符号,虽有人群共识,但绑定“负面母体”、无法为商业服务,必须排除——超级符号始终指向“触发正向购买行为”。

三、场景与人群:不是“先有场景后有人群”,是“循环共生”

很多人会问“是先有生活场景,还是先有人群”,答案是:没有绝对先后,是“人群需求→重复行为→场景固定”的循环共生关系。

1. 核心逻辑

先有人群的“核心需求”→为满足需求反复做某件事→重复行为沉淀成“固定场景”→固定场景反过来规范人群行为,让参与更有规律。

2. 举例验证

例子1:原始场景——“部落集体觅食”

- 人群需求:部落人要活下去,必须解决“吃饭”问题;

- 重复行为:为高效找食物,约定“日出后一起去河边,男人打猎、女人采果”,每天重复;

- 场景固定:重复几百年后,形成“部落集体觅食”的固定场景;

- 场景规范人群:新人不用教就知道“日出要跟着觅食”——场景成了“行为准则”。

例子2:现代场景——“上班族早上买早餐”

- 人群需求:上班族赶时间,没时间做早餐,需要“快速吃饱”;

- 重复行为:每天路过公司附近的包子铺买早餐,行为重复;

- 场景固定:“早上7-8点街边买早餐”成普遍现象,形成“晨间街头早餐”场景;

- 场景规范人群:新入职的上班族会自然加入买早餐队伍,还会默认“尖顶是菜包、圆顶是肉包”(场景里的符号)。

3. 一句话总结

人群需求是“根”,重复行为是“干”,固定场景是“果”;“果”又会反过来给“干”浇水——比如“刷抖音”不是先有场景再有人群,而是“人群有碎片化娱乐需求→反复刷视频→形成刷抖音场景→更多人无聊时刷抖音”。

第二部分 超级符号打造5步实操法:从0到1为商品造符号

符号的本质是“一句话能说清的记忆点”——看到它就知道“这东西能解决我什么问题”(比如看到“绿格子”就知道是“鲜酱油”,看到“红罐”就知道是“送礼用的”)。以下用“主打办公室人群的低糖酸奶”为例,拆解可落地的5步流程。

第1步:锁定场景——确定符号的“扎根地”

符号不能“飘着”,必须绑在具体场景里,核心是回答2个问题:

- 谁会买?(目标人群,越具体越好):办公室白领,尤其是怕胖的女生;

- 什么时候用?(场景细节):下午3点饿了,想垫肚子又怕胖;

- 结论:场景=「办公室下午茶,怕胖女生垫肚子」。

为什么重要:不同场景的符号设计逻辑完全不同——比如酸奶符号绑“早餐场景”会强调“快”,绑“下午茶场景”会强调“低卡”。

第2步:挖核心痛点——确定符号要解决的问题

不用贪多,聚焦“最让用户难受的1个痛点”(多了记不住):

对“办公室下午茶喝酸奶”的女生,痛点排序:

- 怕喝了胖(核心痛点:“低糖”是关键,但需把“低糖”变成视觉符号);

- 怕麻烦(比如洒出来、要洗勺子);

- 怕别人不知道“喝的是健康的”(隐性需求);

结论:符号只传递“低卡”(最核心痛点)。

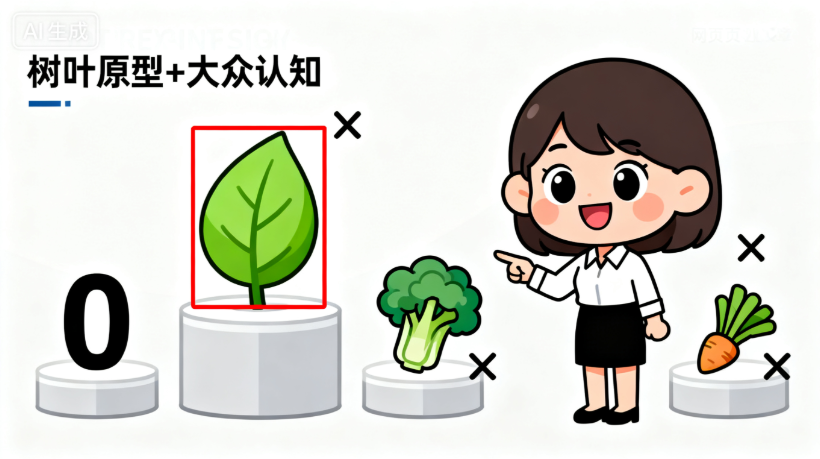

第3步:选大众原型——从“人人认识的东西”里找素材

原型必须来自“大众认知”,满足“3秒能看懂”,避免小众符号(比如瑜伽姿势、外文单词):

能代表“低卡/健康”的原型选项:

| 原型类型 | 具体选项 | 选择理由 |

|---|---|---|

| 自然符号 | 树叶(代表天然) | 男女老少都认识,易画易改(最优) |

| 自然符号 | 数字“0”(代表无添加) | 部分人会误解为“没营养”(次选) |

| 文化符号 | 蔬菜图案(代表健康) | 辨识度不如树叶(次选) |

结论:选“树叶”作为原型。

第4步:加专属元素——把“大众原型”改成“品牌私有符号”

核心是加1个“只有你品牌有的元素”,满足2个要求:① 一眼能看见;② 能绑定商品/痛点。

对“低糖酸奶”的树叶原型,3个改造方案:

| 方案 | 具体设计 | 优势 | 结论 |

|---|---|---|---|

| 方案1 | 树叶边缘加3个小锯齿(代表3g糖) | 传递低卡,但锯齿太小易看不清 | 淘汰 |

| 方案2 | 树叶中间夹“迷你酸奶杯” | 既显健康,又明确是酸奶,易注册 | 选中 |

| 方案3 | 树叶用“浅绿+白色”(区别深绿竞品) | 有差异化,但未绑定“酸奶”商品 | 淘汰 |

关键验证:改造后的符号能“一句话描述”(比如“树叶里包着小酸奶杯”),方便用户记忆和传播。

第5步:全触点绑定——让符号“无处不在”

符号需要反复出现在用户能接触到的地方,强化“符号=商品=痛点解决”的联想:

| 触点类型 | 具体操作(低糖酸奶) | 目的 |

|---|---|---|

| 商品包装 | 盒身正面放大符号(占1/3面积),旁写“树叶杯=低糖不胖” | 第一眼传递核心价值 |

| 使用场景 | 外卖盒印符号,办公室零食柜摆成“树叶杯阵列” | 强化场景关联 |

| 传播内容 | 广告拍“白领拿树叶杯酸奶”,配文“3点饿了?选树叶杯” | 触发用户行为 |

效果:用户第1次见可能不买,第2次见会想起“这是低卡的”,第3次见就会自然选择——记忆靠重复积累。

第三部分 实操验证与核心总结

一、3个常见商品的实操验证

用5步流程验证不同品类,确保方法可复用:

| 商品 | 第1步:锁定场景 | 第2步:挖痛点 | 第3步:选原型 | 第4步:改符号 | 第5步:强绑定 |

|---|---|---|---|---|---|

| 儿童驱蚊贴 | 妈妈带娃户外防蚊子 | 怕有毒、怕孩子不贴 | 卡通小熊(孩子喜欢) | 小熊手里拿“打叉的小蚊子” | 包装/广告全印小熊,拍娃贴驱蚊贴 |

| 办公室咖啡 | 早上赶时间提神 | 怕苦、怕冲起来麻烦 | 咖啡杯(大众认知) | 咖啡杯上加“闪电”(代表快) | 外卖袋/杯套印闪电咖啡杯 |

| 老人防滑鞋 | 家里/小区走路防摔 | 怕滑、怕鞋重 | 防滑纹(自然符号) | 防滑纹里加“老人拐杖” | 鞋盒/鞋底印拐杖防滑纹 |

二、造符号的3个核心判断标准

不用纠结“设计好不好看”,重点看3个“能不能”:

- 能不能「一眼看懂」?——原型来自大众认知,别搞复杂(比如树叶比抽象几何好);

- 能不能「关联痛点」?——看到符号就知道能解决什么问题(比如树叶杯=低卡);

- 能不能「反复看见」?——覆盖用户全路径(包装、场景、传播),强化记忆。

三、最终逻辑

超级符号的核心不是“设计技巧”,而是“把商品绑进用户的日常”:找到用户反复做的事(母体),用人人认识的符号传递“能解决痛点”的价值,让商品变成用户生活里“不用想就会选”的固定选项。